学問とは「学び問う」と書きます。学ぶとは「まねる」「まねぶ」が語源だといわれます。「人のまね」をするのは学ぶことの基本です。しかし、まねするだけでは学問にならない。問わなければなりません。問うとは、ものごとをよく知っている人に問うということもありますが、いちばん大事なのは自分自身に問うことです。「あれはなんだろう」「これはどうしてだ」という自分にたいする問がなければ、学問ははじまりません。

【大要】 1997年4月25日

目次1、宇宙に「はて」はあるか 2、人間による宇宙の認識 3、現代の宇宙認識 4、宇宙史のなかの人間 5、科学と技術 |

学問とは「学び問う」と書きます。学ぶとは「まねる」「まねぶ」が語源だといわれます。「人のまね」をするのは学ぶことの基本です。しかし、まねするだけでは学問にならない。問わなければなりません。問うとは、ものごとをよく知っている人に問うということもありますが、いちばん大事なのは自分自身に問うことです。「あれはなんだろう」「これはどうしてだ」という自分にたいする問がなければ、学問ははじまりません。

人間は、森羅万象のすべてを知りたい動物として、地球上に登場しました。さまざまなことを知りたい、正しく理解したい、という長い年月にわたる人類の作業がなければ、今日の人間はありません。私は、「知りたいという衝動は、人間という動物の一つの属性である」と考えています。生き物としての属性です。とにかく、なんでも知りたいと思う。子どもの旺盛な好奇心は、まさにそれです。

さて、世間一般では、天文学者は夜な夜な望遠鏡をのぞき、霞(かすみ)を食べて生きている人種と思われているようですが、それは実像とかけ離れています。天文学者は宇宙のことを知りたいと、悪戦苦闘している人間です。

学問をするために大学にきたみなさんも、ぜひとも新しいものを自分で探し、問題を探し、自分で挑戦して解いていってほしい。これは、プロの研究者になる、ならないという問題ではありません。これからの人生で、いつも挑戦していってほしい課題です。

1、宇宙に「はて」はあるか

宇宙の「はて」は、あるのか、ないのかと、よく聞かれます。私たちは、「はて」とか「始まり」ということについて知りたいし、興味があります。

そもそも宇宙とはなんでしょうか。この問いは、すでに何千年も前から、探究されてきました。

「宇宙」とは古代中国の言葉です。2000年前の『淮南子(えなんじ)』という本には、「往古来今(おうこらいこん)これを宙(ちゅう)といい、四方上下これを宇(う)という」と書かれています。当時、中国南部の小国・淮南(わいなん)に科学・文化が大好きな王がいて、文人墨客を集めて諸説をまとめさせたのが『淮南子』です。そこには、道教を中心とするさまざまな思想が盛り込まれていました。中国の古代宗教であるアニミズム的な道教は、老子や荘子の思想が基本におかれた考えです。

往古来今とは、要するに過去から未来にいたる時間のことをさし、これを宙という。日本語では「宙を飛ぶ」といって、宇宙の宙はスペースという印象がありますが、もともとは時間的な広がりを意味した言葉です。それが空間の意味にも使われるようになってきたのです。四方上下とは、左右・前後・上下の六方ですから空間をさします。空間が宇です。『淮南子』によれば、過去から未来、空間のすべてが宇宙だといっています。これは、そのものずばりの宇宙の定義です。すなわち宇宙というのは、すべてなのです。

では、その宇宙の「はて」とはなんぞや。2000年前のローマの哲学者で詩人であるルクレティウスが、世界の森羅万象を詩で書いた本の中で語っている、有名な「ルクレティウスの槍」という話があります(岩波文庫『物の本質について』参照)。

ルクレティウスは、宇宙にはてがあるというバカがいるそうだが、それなら、そこへ槍(やり)投げの名人をつれていって槍を投げさせてみよ。槍はいったい、どこへ飛んでいくのか、とうたいました。宇宙のはてについてのぴったりの比喩(ひゆ)です。日本の落語でも、大家さんがなんでも知っている顔をするので、八つぁん、熊さんがやってきて、「ここから先へどんどん行くと、いったい、どこへ行くんだい」といって問い詰める。すると最後はわけがわからなくなる、という話があります。

この話でもわかるように、「はて」というのは定義ができません。宇宙を、過去・未来からすべての空間にわたるすべてのものを含むとすると、その「はて」というのは定義できません。ですから、はてがあるのか、ないのかという質問は、原理的にはなりたたない。しかし、それでも私たちは、どこまでもそのはてを問い、追いかけています。

●認識のはてが宇宙のはて

昔のギリシァ人はペロポネソス半島とそれをとりまく地中海が宇宙だといい、昔の中国では、ヒマラヤ山脈ぐらいが宇宙のはてだと思っていました。そうした世界から、地球へ、太陽系へ、銀河へ、膨張宇宙へと宇宙は広がってきました。したがって、科学の立場からいうと、宇宙のはてとは認識のはてである、といってもよい。もし宇宙のはては何かと問われれば、私たちが知っているところまでのすべてが宇宙だ、ということになります。だから比喩的な意味ですが、宇宙は広がります。人間が認識している宇宙は、ひじょうなスピードで広がっています。400年前のガリレオ・ガリレイの時代には、太陽系がせいぜいの宇宙でした。私たちは、いまや無数の銀河を含む膨張宇宙という世界を知っている。それが現代人の宇宙です。

ですから、科学者は宇宙のはてがなんであるかを答えられなければいけないと考えている人がいたら、その人は科学を間違えて理解しています。科学は積み上げです。一つを知り、それをもとにして、また一つ知る。またそれをもとにしてさらに知識を得る。その知識の一つひとつは、客観的に確かめられた、しっかりした足場でなければなりません。それを積み上げ、その確固とした足場のうえに立って、さらに上にゆく。

科学の立場からは、宇宙のはてはつねに認識のはてであり、そのはては広がりつづけます。同時に、宇宙のはては、実はそういう目で見ると、いたるところにあります。数年前、ハワイのマウナケア山の2メートル望遠鏡が、きわめて感度のよいカメラをとりつけて、冥王星(めいおうせい)よりも外側を回る小さな天体を初めて観測しました。これは、天体としてはとても小さく、月の15分の1以下の大きさで(直径約200キロ)、しかも主に氷でできている小惑星らしい。大変小さくて暗いために、最近になってやっと望遠鏡でつかまえられたのです。これによって太陽系のはてが広がりました。その後の観測で、この小さな氷の小惑星は無数にあり、冥王星のはるか遠くにまで広がっていると予測されています。これは、いままで認識されていた私たちの宇宙には、存在しなかったものです。こうして私たちは、宇宙を一つ広げたことになります。

宇宙のはては、私たちの身の回りにもたくさんあります。知らないことを知れば知るほど、自分の世界を豊かにしていくことになります。

| 図1 すばる望遠鏡のドーム建設がすすむマウナケア山頂 |

|

2、人間による宇宙の認識

●望遠鏡がない時代の天文学

人間による宇宙の認識は、大きな望遠鏡を使って華ばなしくやってきただけではありません。近代科学がはじまるずっと前から、研究されてきました。人間は、宇宙がどうなっているのか、知りたかったからです。

古代の天文学のいちばん簡単な宇宙観測装置はノーモンです。

ノーモンとは、重りをたらして地面に垂直に立てた棒と、水平な目盛りの組み合わせです。これを中国では圭表(けいひょう)といいました。洋の東西を問わず、2000年以上も前から、太陽の動きの測定に使われました。太陽が棒の影をおとしますから、その影を追いかける。垂直な棒であれば、太陽の影を追いかけるのは簡単です。これを使って夏至や冬至、また時刻がよくわかるようになりました。太陽だけでなく、月はどうなのかと、つぎには月の動きを測ります。さらに星はどうなっているのだろうと、星をのぞけるように小さな穴をあけて星をみる。こうして人間は何千年も前から、星の動き、天体の動きを測ってきました。

なぜ天体の動きを測ったのか。一つには暦です。これは農業だけではありません。狩人たちも星をみます。季節によって獣(けもの)がどういう生活をしているのかを知る。たとえば北斗七星が明け方どんな格好でどこにいるかを知って、季節を知ります。農業がはじまり社会が組織化されてくると、王様や神官は自分の権威を保つために暦を活用するようになります。季節の変化によって、今日は何を植えなさい、そうすればうまく収穫できるよと教える。こうして暦は、いわば君主や神官の権威になり、社会的にも重要なものになってきました。

占星術という、もう一つの要素もありました。占星術には、中国の占星術とバビロニアの占星術の二つの流れがあります。どちらも、天体の規則的な運行を基本に、ときどき不規則に見える現象をとらえ、地上の人間の運命を、あるいは自分が明日どうすればよいかを指示してくれると考えました。

占星術は、バビロニアでは、生まれたときの惑星の位置によって個人の将来を占っていました。いま週刊誌などに出ている星占いは、この流れです。

中国はもっと荘重です。中国では天は天子のこと、つまり皇帝や国家の運命をあらわすと考えました。ですから、中国の星座は独特のつくりになっています。北極星がいちばん偉く、天の皇帝でじっとして動かない。周りをめぐる星座は文武百官です。その外には城壁に見たてる星座もあり、さらに外には街がある。「酒」なんていう旗が星座にあったり、公衆トイレなんかもある。まるで地上の鏡みたいな星座を中国では考えています。

いずれにせよ、暦と占星術の両方の要求から、宇宙の観測がすすみました。そこからやがて、なぜこういう規則性があるのか、なぜこの運動があるのかということを問い、そうした問いを発しつづける人びとがあらわれ、組織的な科学としての天文学が誕生しました。人間の知りたいという衝動がもたらした、最初の学問です。

| 図2 12世紀の中国でつくられた観星台 |

|

●ガリレオの望遠鏡による天体観測

1609年に望遠鏡がオランダで発明されました。それを聞きつけたイタリアの学者ガリレオ・ガリレイは、直径2センチぐらいの望遠鏡を自分でつくり、それを真っ先に宇宙に向けました。ガリレオのすばらしいところです。ガリレオは、やはり宇宙とはなんだろう、地球や月とは何か、ずっと問いつづけていた。彼は観測の過程で改善をほどこし、たいへんすぐれた望遠鏡をつくります。そして、1609年の暮れから1610年の初めにかけて猛然と観測をおこない、『星界の報告』という小さなパンフレットにまとめました。これは岩波文庫に収録されております。本文100ページほどの小冊子で、とてもおもしろい。一読をおすすめします。

| 図3 ガリレオによる月面のスケッチ |

|

このガリレオのスケッチで私が指摘したいことは、望遠鏡によって宇宙というものが初めて、物質の世界になったということです。それまでは宇宙は、地上と別の、天帝の住まいとか、あるいは神様が動かしているなど、地上と違う特別な世界だと思われていました。しかし、これを見れば、誰でも月は地球と同じ世界、つまり物の世界、物質の世界だとわかります。百聞は一見にしかずです。望遠鏡は貴族や王様が先を争って入手し、またたくまにヨーロッパに広がりました。望遠鏡をのぞいて見れば、一目瞭然(りょうぜん)です。誰に説明される必要もなく、宇宙は物質の世界だとわかる。こうして、大きな転換がおきました。

宇宙は地上と同じ物でできている。だとすれば、地上で発見したいろいろな法則─ガリレオは慣性の法則を発見した人ですが─たとえば力学は、宇宙にそのまま適用できるはずです。そうした考えがここで初めて生まれました。それまでは、宇宙は特別であるという宗教的な観念論の世界が支配していました。プラトンは、糸を紡ぐ運命の女神がときどき紐(ひも)を引っ張っては、それぞれの天球を動かしている様子をのべています。そういう想像の世界から、私たちの地上の法則を延長して理解ができる世界への転換だったのです。ガリレオの月のスケッチは、そういう歴史的な重みのあるスケッチでした。

望遠鏡はその後、どんどん進歩しました。1917年に完成したアメリカのウィルソン山天文台の2.5メートル望遠鏡は、自動的に天体を追って動く精密な望遠鏡で、カメラをとりつけ、ひじょうに弱い天体の光まで蓄積してデータがとれるようになりました。若いエドウィン・ハッブルは、この2.5メートル望遠鏡をもちいて、宇宙が膨張しているということを確証しました。

3、現代の宇宙認識

現代の私たちは、この宇宙をどうとらえているのか、これから、二つのことを中心にお話しします。まず、私たちの宇宙のもっとも基本的な特質である膨張についてです。つぎに、宇宙のなかの生命は惑星上で生まれると考えられるわけですが、その惑星と生命についてお話しします。

●膨張する宇宙

まず、現在の宇宙論とは、基本的にどういうものかということです。

第一に、私たちの宇宙は膨張しています。膨張しているということは、変化しているということです。私たちは、宇宙が全体として変化しているという認識をもっています。これは、かつては想像もできなかった認識です。

宇宙というのは、永劫(えいごう)不変という言葉の代名詞みたいなものでした。だから、宇宙が膨張しているという発見があったときには、アインシュタイン自身ですら反対したのです。アインシュタインは宇宙が膨張するという発見につながる理論の屋台骨をつくった物理学者です。それが一般相対性理論です。ところがアインシュタインは、この理論を、宇宙が変化しないように無理にねじまげてしまいます。いざそれが発見されると、宇宙が膨張するなんてバカなことがあるかという。それほどの大発見でした。宇宙全体が変化しているといわれると、自分の足元がくずれていくように思えて心配になり、なんとか宇宙をじっとさせようという理論的な研究もずいぶんやられたのです。しかし、いまでは宇宙の膨張は常識になっています。

つぎに重要な点は、膨張すると何がおこるか、ということです。膨張すると冷えます。物理を学んだ方はご承知のように、ガスを急激に膨張させると温度が下がります。断熱膨張の原理です。冷蔵庫はその原理を使っています。フロンガスはオゾン層を破壊するため追放されつつありますが、そうした膨張させる媒体のガスとして長いあいだ使われました。

当然、宇宙も膨張すると、エネルギーは膨張した分だけ拡散し薄くなります。エネルギーが薄まるとは、エネルギー密度が小さくなることです。つまり、温度が下がる。昔は何兆度という温度だった宇宙が、いまでは絶対温度で3度、摂氏でいうとマイナス270度、これが現在の宇宙の平均的温度です。私たち地球は、温度が高い。宇宙の中で星とか惑星は温度が高い特別な場所です。物が集まれば温度が高くなるからです。しかし全体としてみれば、3度という冷たい宇宙が広がっているのが現在です。どうして3度とわかるのか。宇宙からの電波の観測から、その証拠が1965年に発見されました(宇宙背景放射の発見)。

《物質が複雑化する宇宙》

さて、つぎに重要なのは、物質が複雑化することです。物質は、なぜ私たち人間のような形をもっているのか。なぜ、私たちはこういう複雑な形や構造をもっているのか。それは、物同士が結びついているからです。私の身体をつくっている原子、分子や細胞などは、おたがいに結びついている。なぜ結びつくのか、おたがいの電磁気の力が作用しているからです。

私たちの身体にしても、この会場にある机にしても、すべて電磁気的な力で結びついています。普通の電気の力といえば、電子と陽子、プラスとマイナスが引き合う強い力です。しかし、それからはみだした弱い電磁気の力もある。分子間引力といわれるものがそうです。ある形をしているタンパク質と他のタンパク質がジグゾーパズルみたいに結合するのも、せんじつめると、はみだした弱い電磁気の力でつながっています。

ところが、温度を上げるとタンパク質は壊れます。結びつきが弱いため、温度が高くなると内部運動に耐えられず壊れる。さらに温度を上げると、分子を構成している原子同士の結びつきが耐えられなくなり、ばらけて原子になります。さらに温度を上げると、原子を結びつけている原子核と電子という、プラスとマイナスの電気の力が耐えられなくなり、ばらばらになってプラズマになる。さらに温度を上げると、より強い結びつきをもっている原子核の中の陽子と中性子が結びついていられなくなり、ばらばらになります。さらに上げると、こんどは陽子のなかにあるクォークが離れます。クォークの結びつきはすごく強く、通常はばらばらのクォークは見えません。地上ではクォークは完全に結びついた形で存在していますが、それすら壊れていくようになります。

逆にいうと、昔の宇宙はきわめて熱かった。だから物質はみんなばらばらでした。より小さな要素に分解されていました。そして形とか構造はきわめて貧弱でした。ところが、宇宙が膨張すると温度が下がり、より弱い力でも結びつけるようになる。ここが大事なところです。温度が下がれば下がるほど物質は弱い力でフワフワと結びつき結晶をつくったり、さまざまな構造をつくる。細胞ができ、生物というきわめて複雑なものまでつくれるようになります。

宇宙が膨張した結果、より弱い結びつきが可能になり、それらがより複雑に結合し、一つの構造の上にさらに構造を重ねてつくってゆきます。こうして物質が複雑化してゆきます。これがいまの宇宙です。こういう認識が、現在の科学と学問が到達した考え方です。

《宇宙の泡構造》

| 図4 全天の銀河の分布 |

|

これをよく見ると、銀河が一様に分布しているとは見えないでしょう。どこをみても、泡(あぶく)みたいにもわもわして、リングのようなものがたくさんある。この図は、三次元的方法で、遠い銀河にいたるまで全部重ねているため、わかりにくく見えますが、にもかかわらずリングが見えるのです。いわば、銀河という粒子は、膨張していく宇宙のなかで、まるで泡みたいに連なっています。

ほかにも、こういう証拠はいろいろと見つかっています。

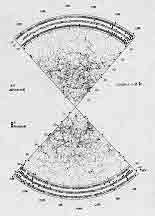

| 図5 太陽系・地球を中心にしてみた銀河の泡構造 |

|

最初のころは、こうした泡構造になっていることがわかりませんでした。観測をやっているうちに、ところどころに銀河がほとんどない空間があることがわかる。周りにはぎっしりあるのに、その内部には銀河がないというので、ボイド(空虚)という名前がつけられました。直径が1億光年、光がわたるのに1億年かかるような空間のなかに、ほとんど銀河がない。最初は私たちも、これはなんだろうと驚きました。ところが、観測しているうちに、要するにこれは泡なのだということがわかるようになりました。泡の一つひとつの中側がボイドで、膜のところに銀河がある。これは1980年代の天文学の大変大きな発見の一つでした。

私は依然、宇宙が膨張しているというが、いったい何が膨張し、何が膨張していないのか、それが疑問でした。宇宙全体が膨張しているならば、私たちも、私たちの太陽系も、いっしょに膨張しているのかと思う方がいるかもしれません。しかし、すべてが均等に膨張しているのであれば、宇宙が膨張していることはわかりません。そうでないことはいろいろなことからわかります。たとえば太陽系が膨張していたら力学のバランスが壊れ、惑星軌道をはじめすべてが変化してしまいます。太陽系は生まれてから46億年間、安定してまわってきました。

では、どこからが膨張して、どこからが膨張していないのか。その疑問が、泡構造でわかったのです。つまり宇宙が膨張するということは、泡が広がるのであって、銀河が広がるのではない。図6は、フランスパンを切ったときの断面の写真ですが、要するにパンが膨らむのと同じ原理です。銀河は小麦粉の粉と思えばよい。パンが焼かれて広がっても小麦粉自体は膨張するわけではない。しかも、パン生地は、つなぎを使っておたがいにくっつくようになっており、引っ張りあう。ずっと引っ張りあっているとどうなるかというと、無理やり膨張するので、泡はどんどん大きくなり、周りに膜ができます。これがパンのフワフワですね。銀河をパンの小麦の粉に見たてると、膨張する宇宙、泡宇宙になります。引っ張りあうつなぎは、宇宙膨張の場合、銀河同士の万有引力=重力です。

| 図6 フランスパンの断面の写真。パンは泡が大きくなってふくらむ。 |

|

私たちはいま、特別に明るい天体であれば、100億光年先までわかります。さらに、すばる望遠鏡ができれば、150億光年の端まで見えます。宇宙のはてが見えますかという質問には、ここまで見えると答えることもできます。

しかし、こうした泡構造については、まだ10億光年ぐらいまでしか見えない。これも、一つの宇宙のはてです。銀河の分布という意味での宇宙のはては、1980年には1億光年まで、1990年には5億光年まででした。いまは20億光年まで先を見ようという計画がすすんでいます。日本とアメリカの2000年までの共同計画です。そのときには宇宙の泡構造も、もう少しちがったものが見えるかもしれません。

●宇宙の膨張はどのようにはじまったのか

そもそも宇宙の膨張がどうやってはじまったのかは、実はまだわかっていません。天文学の専門用語に「インフレーション宇宙」という言葉があります。インフレーションは経済用語でもあります。風船などを膨らませるのをインフレートといい、そこからとってきた言葉です。

インフレーションとは、それまで宇宙のある場所にたまっていたエネルギーが解放され、現在のような物質と空間に変化していく、それが一挙に広がりながらおきる、そのことをいいます。そのようにエネルギーが解放され広がってゆくなかで物質が形成されてゆく。それが、宇宙の膨張につながった。さきほどのべたように、宇宙が冷えるにつれて、さまざまな物質が結びつき、構造が複雑になり、原子になり分子になり天体になる、という変化をとげてゆきます。

宇宙のインフレーションがおきたと仮定すると、いまの宇宙を説明するのに大変都合がよいことまではわかってきました。しかし、インフレーションをおこすためのモデルには、まだいくつか実証されていない仮定をふくんでいます。これは、いまいちばん有力な、みんなが受け入れたいと思っている仮説です。

《反物質が消滅して物質だけに》

いまの宇宙は物質だけでできていますが、その過程で反物質が消滅するという、大変ショッキングな出来事がおきたことは、いまでは確実とされています。反物質が消滅したという根拠は、実験的にも検証されています。インフレーションをおこすまでの宇宙には、陽子と反陽子とが均等にありました。エネルギー密度が極度に高いため、ガンマー線という高エネルギーの光が満ちていて、その光が陽子と反陽子になり、それがまた光になることをくりかえしていました。しかし、空間が広がるとエネルギーが薄まり、光は陽子と反陽子を生みだす力を失います。そうすると、陽子と反陽子が結合して、いったん光になると、もう二度と陽子と反陽子は生まれない。陽子と反陽子、クォークと反クォークがいっしょになり、すべて光になる。光だらけの宇宙になります。光だらけの宇宙になると物質が残らない。そうすると、私たちは存在しないことになります。

ところが、物質(たとえば陽子)のほうが反物質(たとえば反陽子)よりも少しだけ多く存在していた。反物質が100億個あったとすると、物質は100億1個あったということです。そんなことが、なぜわかるのか。これがわかるから、学問というのはおもしろい。陽子や中性子などハドロンの数と光子の数を研究した研究者がいます(吉村太彦東北大学教授)。そうした計算から、反物質よりも物質のほうが、わずかに多かったことがわかる。大変りっぱな業績だと思います。これは、量子的なゆらぎに起因するといわれます。ゆらぎの原因はよくわかっていませんが、量子的なゆらぎによって、ひじょうに微少な、物質と反物質の「対称性の破れ」が存在しうることが、理論的にも実験的にも証明されています。宇宙のある時期に、ある温度のときにそういうことがおきたわけです。現在の光の量と物質の量を比較してみると、100億〜10億分の1ぐらいのちがいで説明できるということです。これで、反物質でできている「反地球」や「反銀河」が見つからないという謎は解けてしまいました。私が学生のころは、まだ反宇宙をまじめに探している研究者がいましたが、いまでは誰も探す人はいません。

さてつぎに、宇宙の膨張の過程で、クォークが結びついて陽子や中性子などのハドロンができます。ハドロンができると、私たちの知っている素粒子のなじみ深い宇宙になります。さらに冷えるにつれて、今度はハドロンが融合してヘリウムをつくります。しかし、まだ温度が高いので、電子と原子核がばらばらに飛びまわっているプラズマです。プラズマとは、太陽の表面と同じで、電子が飛びまわっている状態です。光と反応するため光を通さない。蛍光灯のなかはプラズマです。

膨張宇宙がはじまって10万年ぐらい経過すると、宇宙は晴れあがります。晴れあがるというのは、温度が冷えるにしたがい、電子と陽子、あるいは原子核がいっしょになり電気的に中性の原子になることによって透明になる状態のことです。つまり、空気みたいな中性ガスですから透明になる。そこで初めて、私たちが目にする透明な宇宙というものが生まれます。それまでは光り輝くプラズマの宇宙でした。

《天体の形成―重力が支配する宇宙》

重要なことは、そこで天体の形成がおきたことです。これは宇宙史のなかで、反物質の消滅にも匹敵する大事件でした。宇宙が晴れあがると、その後の宇宙では重力が支配します。現在の宇宙は、太陽も月も星も丸い。なぜ丸いのかといえば、引力のせいです。つまり、宇宙は何も支えていませんから、物質が自分の重さで引っ張りあって集まった天体は、丸くなるしかない。回転していると遠心力で平たくなりますが、普通は何もなければ丸くなります。

天体は自分の重力で物質が引き合ってまとまったものです。しかし、プラズマの宇宙では、そういうことは決しておきない。温度が高く、電子と原子核がばらばらになっているからです。電気的な力がはるかに強く、光が支配しているために不透明で、重力で集まることはできません。温度が冷えて晴れあがると、光は原子のなかに閉じ込められ透明になります。そして重力という弱い力が支配する宇宙になります。重力の力はひじょうに弱い。その証拠に私は、近くにいくら巨大な建物があっても、それに引っ張られたりしません。

電気的な力は、はるかに強い。強いにもかかわらず、なぜ宇宙では重力が支配しているのか。それは、重力にはプラスとマイナスがないからです。ところが電気はプラスとマイナスがあり、ほぼ同じだけの電荷が存在するから中性になります。その結果、電気の力は閉じ込められます。私たちの体は電磁気の力で結びつけられていますが、物体が大きくなればなるほど電気的には中性度が高くなりますから、外にはなんの影響もおよぼさなくなります。したがって、電気的な力は、物が集まれば集まるほど、基本的に弱くなります。重力は逆です。集まれば集まるほど強くなる。プラスとマイナスがなくて、引力しかないからです。このように宇宙では、巨大な質量が集まると、重力が勝ち、天体をつくるわけです。

この膨張宇宙で最初の天体が形成されたのがいつかは、わかっていません。これを知るのがハワイで建設しているすばる望遠鏡の一つの目的です。宇宙でいちばん最初に生まれた天体を見つけようという大きなプロジェクトです。これまで人類が見たなかでいちばん遠い宇宙を、1995年12月にハッブル・スペーステレスコープ(ハッブル宇宙望遠鏡)が撮りました(図7)。このなかには約40億光年先の銀河も含まれていれば、100億光年先のクェーサーも含まれている。しかし、スペーステレスコープでも、これが生まれかけの銀河だ、最初の天体だといえるものは見つかっていません。その候補だといわれているものはありますが、まだ確証がありません。

| 図7 数十億年遠方の銀河 |

|

●惑星はどのようにできるか

つぎに、生命は宇宙のなかで、どのような位置を占めていると見ることができるか、現在、科学の立場からどこまでせまっているかをお話しします。

私たちはこのテーマを考えるときは、いくつかの学問分野を統一して総合化しなければなりません。生命の起源と進化、地球上で生命がどのように生まれ、どのように進化したかを理解しなければなりません。太陽系とは何かが理解されなければなりません。そして太陽系を生みだすにいたった宇宙の物質と進化が理解されなければならない。そういう総合的なものです。そうでなければ、生命が生まれた過程が理解できません。

私たちは最近、こうしたテーマでいろいろな分野の人と集まって議論することが多くなっています。少し前までは、おたがいに話がよく通じなかったのですが、いまやずいぶんかみあうようになりました。

《無数の惑星系の誕生》

現在、たくさんの惑星系が生まれつつあることを観測でき、知ることができるようになりました。どのように私たちの太陽系が生まれたのかが観測から明らかになりつつあります。

まず、私たちの太陽系がどのようにして生まれたのかの理論的な研究は、1970〜80年に京都大学グループ(林忠四郎教授ら)が展開しました。アメリカのグループと競争しながらやりましたが、京都大学グループの旗色がよかったようです。

1970〜80年に赤外線望遠鏡によって、生まれたての星らしいものや、宇宙の塵(ちり)の雲がつぎつぎと見つかりました。1980年代には電波望遠鏡が活躍します。私も野辺山で直径45メートルの電波望遠鏡をつくる仕事に大学院生のころから参加し、結局、建設の現場に10年間いました。生まれたての星から流れだす分子ガスの流れとか、生まれたての星をとりまくガスの円盤が回転している原始星ガス円盤とかを、この望遠鏡でたくさん見つけました。1990年代にはいって、スペーステレスコープが、オリオン星雲のなかの生まれかけの若い星の周りに塵の円盤があるのをとらえました。

| 図8 銀河系中心方向の暗黒星雲 |

|

では、惑星をつくるもとはどこにあるのか。図8は、天の川の中心方向を撮った写真です。天の川には多くの星がありますから、本来なら星がびっしり重なって、真っ白に見えるはずです。ところが、むらむらした黒い部分がたくさんある。これは塵、すなわち個体の微粒子です。タバコの煙よりももっと細かい、直径が0.1ミクロン、1ミリの1万分の1という粒子がうようよしている。そのような粒子は光を散乱するため、うしろの星の光をさえぎり、黒いシルエットとして見えています。これが暗黒星雲です。暗黒星雲は光で見ただけではシルエットでしかわかりません。

| 図9 オリオン座の巨大分子雲 |

|

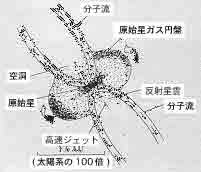

観測の結果、星の誕生のしくみは、つぎのように考えられています(図10)。暗黒星雲が縮んで星が生まれるといっても、まるい雲が小さく収縮して光りだす、といった単純なものではない。分子ガスは重力で縮むが、回転や磁場などにさまたげられ、まず円盤を形成します。円盤はその半径方向にはなかなか縮めない。だから収縮は、ゆっくり進行すると考えられる。それでも中心にはガスや塵が集中し、原始星となりますが、落ちきれない部分は、原始星の周りに薄い円盤をつくる。原始星円盤の中心部には、こうしてできた塵の円盤があることが赤外線の観測からわかってきました。こうしてつくられた原始星と原始星ガス円盤の中心部とは、はげしい双極分子流の形で、大量の物質とエネルギーを円盤の極方向に吹き放ちはじめる。このように考えられています。

| 図10 恒星の誕生現場:原始星ガス円盤と双極子流の模式図 |

|

たとえば、図11はハッブル・スペ−ステレスコープがとった写真の一部ですが、光の写真なので分子の円盤や、ガスは見えません。塵の円盤を横から見ているため、ダストの暗い部分がシルエットとなり、両端からジェット気流が吹きだしています。毎秒100キロというスピードでガスが吹きだしており、その真ん中に星がかくれています。

| 図11 おうし座方向の生まれかけの星(見えない)をとりまくダスト円盤(たてのシルエット)とジェット(水平にのびている) |

|

《惑星は星が生まれると自動的にできる》

私たちの考え方は、惑星は星が生まれると、ついでに自動的にできるというものです。もちろん、条件が悪いとできない場合もあります。たとえば、真ん中の星が重いと、あまり明るすぎて周りを吹き飛ばしてしまいます。しかし、太陽のような比較的おとなしい中級の星ですと、そういうことがなく、かならず周りに円盤が形成され、つぎつぎと惑星が生まれます。

図12は私たちの銀河系です。真ん中に星の大集団があり、光っている円盤状のものはすべて星です。私たちの太陽系には2000億個の星があります。この霧のようなものがすべて星です。そして周りをとりまく黒い帯が、先ほどからお話ししている暗黒星雲です。一つひとつは分解されて見えませんが、無数の暗黒星雲がこの中にあります。この暗黒星雲が材料になって無数の星となります。そして無数の惑星系を生みます。惑星というのは、私たちの銀河系だけではなくて、よその銀河でもまったく珍しくないというのが、現在の結論です。

| 図12 近傍の銀河系。黒い帯が暗黒星雲の集まり |

|

実際、銀河のなかの太陽近傍では、惑星が数多く発見されはじめています。太陽系の外にある恒星の周りに惑星が見つかったという話は、過去何十回もくりかえされてきました。しかし、どれも信用できませんでした。なぜなら、惑星は小さくて軽く、真ん中の大きな星(太陽)の光が強烈なため、観測はとてもむずかしいからです。

間接法という観測方法があります。たとえば、木星が太陽の周りを太陽の引力でまわっている。そうすると、太陽も木星の引力のため、ほんのわずかフラフラする。おたがいの重心を中心にして木星がまわると、同じ周期で太陽もほんのわずかまわります。それを太陽系の外の別の星から観測すると、太陽がこっちへきたり向こうへいったりして、太陽の速度が周期的に変化します。それを精密に測れば、太陽が木星をもっていることが、太陽の観測によってわかる。これが間接法という観測方法の原理です。世界的には、こうした観測を営々とやってきたグループがいくつもあり、最近、いろいろな発見がされています。

太陽系の惑星のなかでは、木星がとても大きくて、ほかの惑星はなきに等しい。ペガサス座51番星で見つかった惑星は、木星の半分ぐらいの重さで、しかも太陽系でいえば水星よりも近いところにある。乙女座70番星の惑星は、木星の9倍もある超巨大惑星ですが、金星ぐらいの距離にある。大熊座47番星では木星の2.5倍で、火星のちょっと外ぐらいにある。

いまのところ、こうした方法で観測できるのは木星のような重い惑星だけです。だから全体の姿はわかりません。しかし、いずれにせよ、私たちの太陽系だけがモデルだと思っていたら大間違いです。一つだけのサンプルを見ていては、わからないということです。私たちの太陽系とは惑星の分布が異なる、実に多様な惑星系があるらしいことがわかってきました。

いま私たちはハワイのマウナケア山に、すばる望遠鏡を建設しています。これは口径8.2メートルの一枚鏡の巨大望遠鏡です。これを使うと惑星をじかにみることも、夢ではなくなります。いまある望遠鏡で惑星をじかに見た人は いません。これまでは中心の星がふらふらするのをみて惑星があると思ってきました。しかし、この望遠鏡なら、たとえば比較的近くにある星をまわる木星のような惑星をじかに見ることも、可能になるかもしれません。

4、宇宙史のなかの人間

人間は、どうしてこんなにしてまで宇宙のことを知りたいと思うのでしょうか。野辺山の電波望遠鏡をつくるのに、私は10年間住み込みでがんばりましたし、今度はまたハワイです。しかし、それがもたらしてくれる新しい知識は、大変エキサイティングなものです。

野辺山の望遠鏡をつくるには約100億円かかりました。赤ちゃんからお年寄りまでふくめた国民一人あたり、100円です。こんな望遠鏡をつくったのだから100円は安い、宇宙のことがよくわかるから100円はよろこんで出しましょうといえる、おもしろい宇宙が見えればよいと思いながらつくりました。すばる望遠鏡は、約400億円です。一人あたり400円ですね。アメリカのように天文学などの基礎科学に民間がどんどん金をだし、望遠鏡の大半は民間が金をだしている国もあります。ドイツもそうです。日本では、残念ながら、企業は基礎科学に金をだしません。すばる望遠鏡も、すべて政府がだす税金でやっています。ですから、それにどうこたえるか、それだけの価値があるかどうか、私たちは大きい税金を使う以上、よく考え、またがんばらなければいけないと思っています。

●私たちは宇宙で唯一の生命だろうか

いままでお話ししてきた宇宙史のなかで、私たち人間が存在しています。膨張し冷却する宇宙のなかで、宇宙の物質の安定化、複雑化がすすんでいる。私たちはその結果として生まれたものであることは間違いありません。つぎに、私たちはこう考えます。私たちは、はたして宇宙で唯一の生命なのか、あるいは、もう一つすすんで、宇宙で唯一の文明だろうか、と。昔から、いろいろな人が考えてきました。20年前に天文学者がこんなことをいうと、あいつはバカかといわれたものです。いまはそうではありません。こういうことを科学的に考えられるようになってきました。

たとえば最近大きく報道された、火星からきた隕石(いんせき)の中の生物化石と思われるものの話があります。これについては専門家の意見がいろいろあり、シンポジウムが開かれて議論されています。これを発表したデビッド・マッケイさんは、この隕石の化石は地球で35億年前に見つかっている化石のバクテリアに大変似ている。その他、有機物の存在などいろいろの証拠を集めると、火星に36億年前にいた生物の痕跡(こんせき)だと考えるのがいい、といっています。

しかし、いろいろ疑問がだされています。たとえばサイズとして地球のバクテリアの100分の1ぐらいしかない。形は似ているが、そんなにちがうのかという人が多い。ほかの証拠にしても、なるほどという面がある一方、だから間違いないといえるほどの強い証拠もまだない。また、この隕石が火星からきた隕石であるのは確かなようです。けれども、火星のなかで化石をふくんでいる岩石のところに大きな隕石が降ってきて衝突して、そこでカケラが飛び散って宇宙を回る隕石になり、太陽系のなかを1000万年ぐらいまわっているうちに、たまたま地球に落ちてきたと説明されています。少々、話がうますぎるようでもあります。

| 図13 火星の表面。地表に水が流れた跡がある。 |

|

なぜなら、地球の生命の起源からいえることは、地球に海ができたのは40億年前ですが、最近では38億年前の生命の化石らしいと思われるものが、すでに発見されているからです。確実なものは35億年前です。しかも、証拠はどんどんつけ加えられています。

地球の原始時代の大気モデルから有機物を合成したことで有名なユーリー・ミラーの実験というのがあります。その一人のスタンレー・ミラーさんは大学院生当時の1953年にこの実験をおこない、いまも生命の起源の研究をやっている方です。最近、私は、ミラーさんに会うチャンスがあり、原始の地球の海のなかで生命が生まれるまでに、生命の最初のものといえるものが生まれるまでに何年かかったと思うかと聞きました。ミラーさんは、1000万年くらいではないかといっていました。1000万年は惑星の歴史からすると短い時間です。地球の歴史46億年のうちの1000万年ですから、460分の1です。地球の歴史のなかで、海が生まれて生命ができる条件が整い、あっという間に生命ができました。現在の生物化学では、生物と非生物の境界は明確でないといわれています。複雑な生命はたった一度の奇跡で生まれたのだという主張は、確実に過去のものになりつつあります。

仮に、火星に安定した海が10億年も存在したとすれば、生物がいると思うほうが、むしろ自然です。こういうことを背景にして、この火星隕石の論文は生まれました。もし、そうした背景がなければ、デビッド・マッケイさんがいかに勇敢でも、そういう発表をする勇気はなかったと思います。

●地球文明は宇宙で唯一の文明か

地球文明が、宇宙で唯一の文明であるかどうかについては、どうでしょうか。地球の上のたった一つのサンプルでしかない私たちについて考えてみることしか、いまのところできません。

地球上に生物が生まれたのは40億年前ですが、およそ30数億年のあいだは単細胞生物でした。多細胞生物が地球上に登場したのは10億〜6億年前といわれています。カンブリア紀の大爆発と最近よくいわれますが、カンブリア紀に不思議な生物がいっせいに生まれ滅びました。単細胞生物から多細胞生物になったとたんに、分化、分業によって、可能性が一挙に広がりました。それは複雑化につながります。いろんな実験が生物の進化のうえでおこなわれています。そのなかで残るものは残り、滅びるものは滅びて、いまの形になりました。

非常にシンプルな生命のもとから、単細胞生物としての生命の機能をだんだん進化させるのに30数億年という莫大な時間をついやして、そのあとは一気呵成(かせい)です。6億年前に多細胞生物が爆発的に現れ、4億年前に陸上に上陸、やがてほ乳類が生まれ、300万年前に人類が生まれました。生命の進化は加速度的です。今日、よくいわれる危機感は、加速度的な進化はどこでとまるのか、最後には破局がくるのではないかという不安からきています。私は、人間は科学と技術の力をもってここまできたのですから、科学と技術の力をもってしか、そういう危機を克服することができないと思っています。それには人間が十分かしこくなければいけません。

20世紀の天文学は総合科学として、膨張宇宙の起源、生命の起源という根源的なことを問うことができるようになりました。21世紀に何が問われるか。たとえば天文学でいえば、物質の起源、太陽系の起源、生命の起源、太陽系のなかに他に生命がいるか、地球外の生命はいるか、そういうことが問える時代に近づいています。

別の言い方をしますと、膨張宇宙の歴史は150億年、生命の歴史は40億年、人間の歴史は300万年、技術文明は約1万年です。ここまできて、私たちはどうしようとしているのか。21世紀には、おそらく宇宙が人間の活動の場になっていきます。かつて生物は海のなかで生まれ、海から陸上にあがりました。これは立花隆さんもいっていることですが、こんどは地球から宇宙へです。これは大変なことですが、もし人類がかしこければ、そういう時代になるだろうということは間違いありません。

宇宙に生命を見いだすことに、科学の手が届きつつあります。そして地球以外の文明があるかないかということについても、まじめな探査がやられています。電波天文学者のフランク・ドレイクさんは、宇宙人からの通信をうけるため、いろんな実験を30年もつづけています。いま進められている「フェニックス計画」では、地球から10光年のところにある太陽のような星の周りを、地球のように惑星がまわっていて、地球のような文明があったとすると、それがわかるというのです。どうしてわかるか。地球はテレビの電波がたれ流しです。衛星との通信、ロケットとの通信でさまざまな電波を放っています。つまり、地球は外から見れば電波星です。人工の電波をたれ流しています。それが地球から10光年先にあったら、いまの電波望遠鏡で見える。そうすれば、文明があることがわかります。そういう探査です。これは、もう「科学者のあそび」ではなく、はっきり、サイエンスです。

彼らに見つかるかどうかと聞きますと、たぶん見つからないでしょうといいます。しかし、見つからないことにすでに意味がある。地球から10光年以内に1000個の太陽があるとして、その1000個の太陽に地球のような文明がないと確証できたら、これは一つの答えです。文明は、どれくらい存在しうるものかという問にたいする、小さいけれど一つの答えです。さらにもう少しすすめば、地球から100光年、1000光年までいくことはたやすくなる。そうすると、私たちはこの銀河系のなかに文明があるかないかということを知る可能性があるわけです。

夢のようなことをいっていると思われるかもしれませんが、たぶん100年前にテレビの話をしたら夢のようだといわれたでしょう。私は、おそらく、人間がバカなことをしなければ、そういう時代はくると思っています。そうなると人間にたいする考え方は、ずいぶん変わるはずです。生物学者は、太陽系のなかに、どんな形にせよ生命が見つかったら、私たちの生物、生命にたいする考え方は根本的に変わるのではないか、といっています。たとえば、DNAとRNAのいずれが先かという話が、がらっと変わって見える。一つのサンプルだけを見ているのと、二つ以上を見ているのでは根本的にちがうということです。

私はこれまで、天文、宇宙という面から学問について、人間の知りたいという本性がどれほど大きな世界を明らかにしてきたかについてのべてきました。それは、ほかのあらゆる分野でもいえることです。私たちは、歴史的な視点をもちたいものです。

5、科学と技術

最後に、科学と技術について、いくつかのべたいと思います。さきに、20世紀の科学は総合科学として見るべきだといました。一方で、いまの科学は、細分化されています。科学の細分化は必然です。進歩すれば、人間が覚えられる、あるいは知ることのできる範囲はかぎられてくるからです。しかし、そういうときだからこそ、広い関心や視野をもっていないと、たこつぼ化して、何をしているかわからないことになります。

たとえば、私の場合でいえば、私が野辺山で電波望遠鏡をつくるときは、仕事としてはいわばエンジニアでした。しかし、エンジニアになろうとして天文学をやったわけではありません。私は、少年時代は“天文少年”でしたが、大学では物理学を学び、いわゆるアマチュア的な天文学の関心から物理学的な関心へ進みました。しかし、新しい宇宙のことを知りたければ、他人がつくった望遠鏡でやっていてもたいしたことがない。だから、誰もつくっていない望遠鏡を自分でつくって見てみたい、と考える。望遠鏡でなくても、新しい観測装置、実験装置、あるいは理論だったら新しい理論、それらを武器にして、自分の手で新しい世界を見るのは楽しいことです。そのためだったら、望遠鏡の作り方を研究しても、ハンダづけにあけくれても、それは立派な天文学だと思っています。自然科学の研究というものは、そういうものです。自分の分野さえ守っていればというわけにはゆかない。とくに宇宙の分野は何が出てくるかわかりません。何か出てきたが、それはあまり好きでないといっていたら、新しい発見はできません。

冒頭、科学の立場からは、宇宙のはては認識のはてで、それはたえず広がっていく、といいました。もちろん、ここで自分の認識しているもの以外のほかのものは存在しないといっているのではありません。基本的には存在するのです。存在すると思っているが、自分の知らないことについて、無理やり答えをだすことはしないほうがよい、といっているだけです。

昔は、事実を知りもしないのに、宇宙は調和で満ちているなどという議論がありました。自分の知らない世界について無理やり答えをだそうとすると、自分の望むような答えしかでません。唯心論や観念論は、世界というのは自分の心のなかにある、外にあるのはすべて虚像である、と主張します。そういう立場にたつ哲学は多数あります。

自然にたいする科学者の態度で重要なのは、自分の知らないことはあくまで知らないということです。自分が何を知らないかを知っているのが科学者です。自分が何を知らないか、自分が何を問えばいいのかが、わかっているのでなければ科学はできません。ほかの人がとっくにやってしまったことを一生懸命やっても、それは新しいことをつけくわえることにはなりません。科学者は、人間が知らない世界がたくさんあるということ、そして人間がどこまで知っているかということをいつも認識しています。宇宙のはてと認識のはては、これまでたいへんな速さで広がってきているし、今後も広がります。なぜ広がるかといえば、もちろん世界はわれわれの意識の外にも存在するからです。

科学は本質的に知りたいということだといいました。では、技術とはなんでしょうか。技術は物をつくることです。科学と技術は、表裏一体のものです。チンパンジーは石で木ノ実を割ります。チンパンジーやボノボは目的をもち、道具を使って、たとえば食べ物をたくさん取ることをします。その背景には、石というものの性質や、こうやればこうなるといった、経験的な知識に加えて一定の論理的思考がなければできません。そして道具をつくりだします。知ること(科学)と、技術、物をつくることとは表裏一体です。人間が人間への道を歩みだした300万年前から、科学と技術とがありました。

近代的な科学についていえば、われわれは、たとえば望遠鏡という道具を使って観測する、さらに、その背後にあるものを法則を使って認識していきます。さらに人間は、言葉や文字で自分の知識をみんなに伝えます。自分がやらなくても、ほかの人がやったこと、昔の人がやったことが全部、自分の知識になります。そうやって、莫大な知識が集積されていき、人間として共通の認識が積み上げられていきます。これは人間のもつ、たいへんな能力ですね。その結果が現在のわれわれです。

現代の科学と技術のありようについては警鐘乱打されていますし、われわれも考えていかなければなりません。しかし、基本を忘れてはいけない。科学と技術が共存していくように、バランスをもって発展させていくことです。日本のように、技術だけが突っ走っていくのはこわい。最近の動燃の事故は、その典型です。技術だけが突っ走ると、最後は官僚に支配されることになります。基本は、事実をどう見るか、どう認識するか、どう知るか、どう理解するかにあります。そして科学には、秘密がないのです。そこに科学の役割があります。

技術が科学から離れて一人歩きするのをおさえるシステムをどうつくるかという問題についていうと、本来、技術というのは「役に立つ」ことです。しかし、役に立つことを期待されすぎます。そして、政治や経済や、官僚の道具にされてゆきます。

原子力の場合は、まさにそうです。開発のプロセスが技術的にもわからない。深く研究されていないことがいろいろあるのに、必要だからということで、無理やり推進させられることがしばしばあります。私は、日本の原子力開発は、そうした傾向がつよいと思います。原子力船むつの場合は悲惨な末路をたどりました。基本的な研究がすすんでいないのに、無理やりつくって、無理やり実施して、安全性を置き去りにしてしまったから、結果として廃船という事態においこまれました。

日本には、自主・民主・公開という原子力三原則という立派な方針があります。かつて、日本で原子力開発をやるかやらないかが大議論になったときに、湯川秀樹氏などが集まって、政府にたいして提言しました。自主とは、外国にたよらない、依存しない、自分の力でやれるようにすることです。民主とは、みんなの意見を聞いてやることです。公開とは、データ・情報は公開する、隠さないことです。これが、いまどこかにいってしまっています。しかし、どんなにつらくても、事実を公開することは、科学と技術の基本です。技術には特許という問題がありますが、科学は完全に公開し、すべての情報をだして、みんなが知る。そして正しいか正しくないかをみんなが判定する。知るというのは、こういう面からもいちばん重要なことです。

|

(参加者の感想より)

|